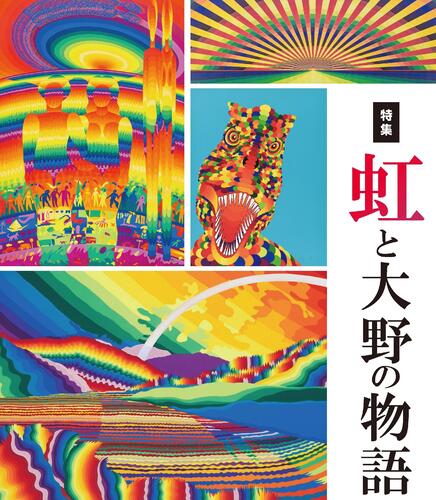

【特集】虹と大野の物語

※本ページの掲載内容は、広報おおの令和7年10月号に掲載された情報を、ウェブ用に再編集したものです

靉嘔 と大野をつないだ「小コレクター運動」

現代美術の巨匠・靉嘔。虹をモチーフとした作品は、鮮やかな色彩と独創的な感性で、国際的に高い評価を受けています。

そのような靉嘔の活躍の背景には、大野との深いつながりがありました。市民が新人時代から作品を購入して支え、渡米の際には資金援助を行うなど、ささやかな応援が、若き芸術家を世界へ羽ばたかせる大きな力となりました。

今回の特集では、靉嘔と大野の関わりや「小コレクター運動」の歩みを振り返るとともに、新作版画を中心とした企画展や関連イベントを紹介します。

※本記事中の作家名は敬称を省略しています

小コレクター運動 ~市民による、若い無名作家の応援の形~

暮らしの中に根付いた絵画

皆さんは、家や店先、学校で絵画が飾られている光景を目にしたことはありませんか。それらは、1950年代から本市で展開された「小コレクター運動」によるものです。その後、大成した画家とのつながりも続き、市民が手に入れた作品は少なくありません。

教育から広がる美術の輪

多くの作品が市内に点在する背景の一つに、美術評論家・久保貞次郎さんが提唱した「創造美育運動」があります。これは「美術を通して子どもの想像力を健全に育てる」ことを目的とした戦後日本の美術教育改革の一つで、福井県でも多くの教師が熱心に取り組みました。 本市の美術教師・堀栄治さんが県内での中心的なメンバーであったことから久保さんとの接点が生まれ、その縁で多くの作品が大野にもたらされました。

小コレクターと今に残る宝

こうした動きに呼応する形で「小コレクター運動」が始まりました。当時、美術品を所有できるのは一部の富裕層に限られていましたが、この運動では一般市民へ積極的に絵画購入を促し、美術への理解や関心を広げました。さらに、無名の若手画家の作品を購入することで継続的な支援を行い、3点以上の作品を所有する人を「小コレクター」と呼んで、市民の間に運動が広がっていきました。 小コレクター運動は、全国で展開されましたが、福井県、特に大野市で盛んになり、現在では、著名となった靉嘔、

アートが日常を彩る

石田俊夫さん(左)/山崎義昭さん(右)

私たちは長年、大野の小コレクター運動に携わり、市民と作家をつなぐ活動に関わってきました。靉嘔さんとの出会いや交流も、その歩みの大切な一部です。

作家と市民が直接交流し、「買うこと」は単なる取引ではなく、若い才能を支える証となりました。

小コレクター運動の本質は、市民が作家を支え、文化を育てた営みにあるのです。大野での取り組みは、その精神を最も色濃く示すものといえます。

購入した作品は市内のさまざまな場所で展示され、日常を彩っています。今も市内には約1万点の作品が残されているといわれています。それらはまちの宝であり、次世代に受け継ぐべき財産です。記録や展覧会を通じて正しく伝えていくことが、私たちの役割だと考えています。芸術を共に楽しみ、支える精神を、これからも守り続けたいと思います。

日常がアートに変わる 靉嘔と「フルクサス」の出会い

フルクサスとは

1960年代に欧米で広がった国際的な前衛芸術運動で、伝統的な形式に縛られていた絵画や音楽の表現の枠を破り、新しい文化の創造を目指しました。

演奏や朗読、パフォーマンスなど、日常の行為そのものをアートと捉えるのが特徴です。オノ・ヨーコやナム・ジュン・パイクをはじめ、10カ国以上のアーティストが参加し、世界中の若い芸術家に大きな影響を与えました。

日常と芸術の境界を越えて

1958年に渡米した靉嘔は、現地の作家と交流しながら前衛芸術を探究し、創作活動を目まぐるしく変化させました。独創的な表現を求め、絵画に「×」を描き入れる、作品を燃やす、穴を開けるといった実験的な試みを繰り返しました。

「抽象的な表現」から離れ、日常の物や出来事といった「具体的なもの」を使うことが、自分の表現につながると考えるようになります。そして、人間の触覚を刺激し、反応や行動に影響を及ぼすことを目的とした作品制作へと進みます。その姿勢は「フルクサス」の理念と重なっていきました。

1962年、靉嘔はフルクサスの活動に加わり、日常と芸術の境界を越える新しい表現に魅了されます。この経験は大きな転機となり、やがて光のスペクトルを用いた「虹」の作品へと発展し、世界的な名声を確立しました。

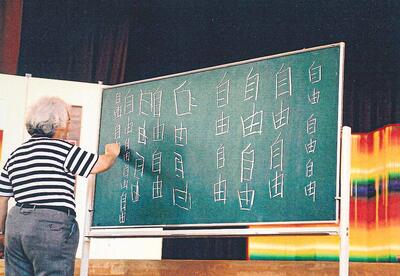

大野で披露した「自由」

靉嘔は2004年、大野市制施行50周年記念事業「靉嘔展」での講演「自由について」で独自のパフォーマンスを行いました。言葉を発することなく黒板に「自由」と書き始め、やがて黒板の脚や床、さらに通路にまで広がり、約100メートルにわたり「自由」を書き連ねました。最後に「これで今日の講演を終わります」と告げて退場すると、観客は驚きつつもその表現に引き込まれていました。

この出来事は、講演という概念を覆し、行為そのものを表現とするフルクサス的パフォーマンスとして市民に強い印象を残しました。

専属刷師が語る「虹」

助田憲亮 さん(福井市在住。靉嘔専属刷師)

靉嘔さんとは1967年に版画を刷る依頼を受けて以来、60年近い付き合いになります。本人に初めて会ったのは1970年。ジーンズに長髪のヒッピースタイルで現れ、とても衝撃的でした。新しいアートが次々と生まれていたニューヨークの文化をそのまま背負って来たようで、福井にいた私には大きなカルチャーショックでしたね。

私が任されたのはシルクスクリーンによる虹の表現です。靉嘔さんの原稿には色が塗られておらず、代わりに番号が振られていました。例えば1~24とあれば24色で虹のグラデーションを作る。多い時で192色を使いました。

油絵具でのシルクスクリーンは扱いが難しく最初は思うように刷れませんでしたが、それでも靉嘔さんは一切文句を言いませんでした。技術的な指示はほとんどなく、「自分で考えて、自分のやり方を見つけろ」とだけ。その言葉は今も心に残っています。人を育てるとは、任せて信じることだと教えられました。

その後はデンマークでの展覧会に同行したり、東京でロックコンサートに連れて行ってもらったり、旅の思い出も数多くあります。版画がオリジナルの表現と受け止められる時代の中で、靉嘔さんと共に歩んできました。

今回の新作11点(関連リンク先で紹介)は8年ぶりの作品で、もう新作はできないと思っていた時期に原稿が届き、本当に驚きました。完成した作品を目にしたときは心からうれしかったですね。これまでと変わらない、靉嘔の「虹」がそこにありました。

靉嘔 大野を語る

大野には、芸術に熱心で元気な人たちがたくさんいました。ぼくが大野を訪れると、いつも多くの人が集まり、夜遅くまで語り合ったことを覚えています。

誰かの家に集まり、おいしい料理やお酒を囲んで過ごした時間は、とても大切な思い出です。

大野は「第2のふるさと」。トンネルを抜けて眼下に広がる大野盆地は、70年来、ぼくの桃源郷です。

――靉嘔

(広報おおの令和7年10月号特集記事に寄せて)

略歴

| 年 | 内容 |

|---|---|

| 1931年 | 茨城県行方郡玉造町(現:行方市)生まれ |

| 1953年 | 「デモクラート美術家協会」に参加 |

| 1954年 | 東京教育大学(現:筑波大学)教育学部芸術学科卒業 |

| 1958年 | ニューヨークに渡る(2006年までニューヨークを拠点に制作) |

| 1962年 | 「フルクサス」グループに参加 |

| 1966年 | ベネチア・ビエンナーレ日本代表 |

| 1968-69年 | ケンタッキー大学にて教鞭を執る |

| 1971年 | サンパウロ・ビエンナーレ日本代表(ブラジル銀行賞受賞) |

| 1987年 | 「25m虹のイヴェント」永平寺・福井 「300mレインボー・エッフェルタワー・プロジェクト」エッフェル塔・パリ |

| 2004年 | 「虹のふるさと大野 靉嘔展」有終会館 |

| 2006年 | 「虹のかなたに 靉嘔 AY-O 回顧 1950-2006」福井県立美術館・宮崎県立美術館 |

| 2010年 | 「靉嘔展 ~虹男・虹女が大野城に現れた~」越前大野城 |

| 2012年 | 「靉嘔 ふたたび虹のかなたに」東京都現代美術館 |

| 2018年 | 「靉嘔 AY-O 新作展恐竜シリーズ 水金地火木土天海冥・今何時・白亜紀多゛」COCONOアートプレイス |

| 2024年 | 「AY-o's Happy Rainbow Hell」スミソニアン協会国立美術館・ワシントンD.C. |

| 2025年 | 「靉嘔企画展 いろはにほへとちりぬる -虹とフルクサスの記憶-」COCONOアートプレイス |