2.地下水を「使う」取り組み

大野市は、きれいな水が湧く「湧水地」が観光資源となっています。

また、大野市の豊かできれいな水が育てる農林産物は質が高く、人気があります。

2‐1.湧水地の紹介

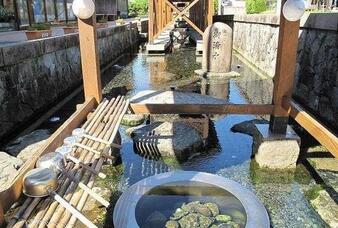

大野市には、国指定天然記念物で平成の名水百選に選ばれた本願清水(ほんがんしょうず)や、昭和60年に環境庁(当時)の名水百選に選ばれた

大野市では湧水のことを「

本願清水

御清水

2‐2.水をたべるレストラン

「水をたべるレストラン」は大野市の水の恵みをPRすることを目的に、大野市の水の恵みを受けて育った農林産物や加工食品をはじめ、大野市の水とゆかりがある食に関連する書籍や食器などに冠することができるブランドです。

〇「水をたべるレストラン」メニュー紹介

1.そば

そばは、打つ水、ゆでる水、しめる水、そして出汁をつくる醤油と、すべてに水がかかわる。

大野のやわらかでくせのない水が、そばをますますおいしくします。

大野のそばを味わうということは、大野の水を味わうということなのです。

〇販売店

2.米

7割以上の家が井戸から汲みあげた地下水で暮らす、豊かな湧水文化が息づく大野。

その水の恵みを守っているのは、水田です。

春、田んぼに水をはり出すと、地下水が大野に満ちていく。

大野の田んぼがなくなれば、大野の水も枯れてしまう。

農家、水田、湧水文化。

お互いに支え合い、助け合い、大野という土地を培ってきました。

大野では、水が米を育て、米が水を守っています。

〇販売店

3.醤油

深い井戸から汲み上げた地下水を使って、このしょう油は作られています。

1年中、約14℃。

夏は冷たくて、冬は暖かく感じる一定の温度の軟水です。

醪もろみ作りの塩水、大豆の浸漬、発酵の管理…

その安定した温度がの美味しさを醸し出します。

しょう油づくりに必要な水をふんだんに使える、贅沢な環境が大野にはある。

大野に醸造業が栄えているのには、そんな理由もあったのです。

〇販売店

4.水まんじゅう

大野のお菓子屋さんは、すべて、それぞれのお店で汲み上げた水を使っています。

砂糖とでんぷんを入れて炊き上げて、地下水を練っていく。

そうやって作る水まんじゅうには、大野の水の味がそのまま出ます。

使う水が違うと、できあがりの味も違う。

だから、ひとつとして同じ味のお店はありません。

色も、かたちも、お店ごとに趣向を凝らしてつくり上げました。

ぜひ、いろんな味を食べ比べてみてください。

〇販売店

5.舞茸

舞茸は、9割が水でできている。

この舞茸が育った和泉地区は、九頭竜川の源流です。

山深いこの土地に流れ込む、キリッと冷たい激流。

湿度管理の過程で九頭竜まいたけは、そのうつくしく澄んだ水をたっぷり吸って育っています。

まさに、九頭竜川から生まれた舞茸。

〇販売店

6.コーヒー

コーヒーの味は産地特性→精製のプロセス→焙煎→抽出の過程で決まると思われがちですが、これは果実の甘味や特性をいかに残していくかという「引き算」。

実は、水だけが唯一の美味しさを加えることのできる「足し算」の要素なんです。

だから、水の美味しさを最大限に活かす焙煎を心掛けています。

水のまち、大野だからこその「引き算の工程で、唯一の足し算」として生み出されたコーヒー。

〇販売店

2‐3.飲用井戸水の衛生管理

大野市では、国の飲用井戸等衛生対策要領に基づき、大野市飲用井戸等衛生対策要領を定めています。要領では、飲用井戸の衛生管理について市民が取り組むべきことなどを定めています。

- 新たに飲用井戸を設置し、使用する際には水質検査を実施してください。

- 井戸の設置者は年に1回程度、水質検査を実施してください。

※水質検査の実施機関については福井県のホームページをご参照ください。

2-4.おいしい水

福井県では、認定基準を満たした県内の湧水等をかつて「ふくいのおいしい水」として認定していました。

大野市からは、全認定地35か所のうち、本願清水など11か所が選ばれていました。

| NO. | 認定されていた湧水 | よみかた | 場所 |

|---|---|---|---|

| 1 | 本願清水 | ほんがんしょうず | 大野市糸魚町 |

| 2 | 御清水 | おしょうず | 大野市泉町 |

| 3 | 義景清水 | よしかげしょうず | 大野市泉町 |

| 4 | 新堀清水 | しんぼりしょうず | 大野市城町 |

| 5 | 芹川清水 | せりがわしょうず | 大野市元町 |

| 6 | 水舟清水 | みずふねしょうず | 大野市元町 |

| 7 | 石灯籠会館清水 | いしどうろうかいかんしょうず | 大野市本町 |

| 8 | 七間清水 | しちけんしょうず | 大野市元町 |

| 9 | 五番名水庵清水 | ごばんめいすいあんしょうず | 大野市明倫町 |

| 10 | 清水広場 | しょうずひろば | 大野市弥生町 |

| 11 | 篠座神社の御霊泉 | しのくらじんじゃのごれいせん | 大野市篠座 |

「ふくいのおいしい水」事業は令和5年9月をもって終了となりましたが、これら11か所は名水の湧き出る湧水地として、福井県のホームページで引き続き紹介されています。

2‐5.昔から使われている大野の水

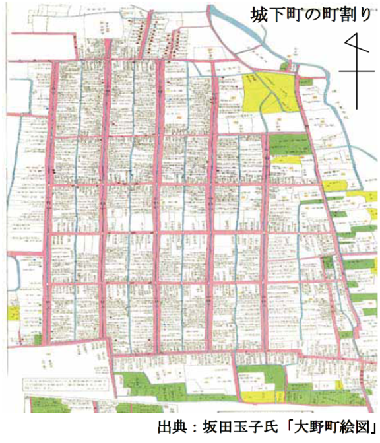

今から440年余り前、現在の中心市街地の街並みの原型が造られましたが、そのまちづくりは本願清水をはじめ各所に湧き出る水を巧みに利用したものでした。

- 越前大野城の内堀・外堀などに湧水がたたえられ、城下には上下水路が整備されました。

- 上水路には主に本願清水の湧水が導水され、飲料水や生活用水、防火および消雪などに使われていました。

- 下水路は各屋敷の背中合わせの境に設けられ、生活雑排水を流すこととし、「背割り水路」と呼ばれていました。

大野市では、地下水と深いかかわり合いを持ちながら、特有の水文化を育んできました。それらの先人の努力と苦労によって引き継がれてきた水文化について学び、守り、次世代に引き継いでいくことで、水を大切にし、水を賢く使い、恵まれた水環境を守る取り組みを推進します。

- 湧き出る湧水は「

清水 」と呼ばれ、飲み水や生活用水を得る場として地域の住民に親しまれています。 - 眼病に効果があると言われる

篠座 神社の御霊泉など、信仰にまつわる湧水があります。 - 陸封型のイトヨの生息地として、本願清水が国の天然記念物に指定されており、地域住民らによって保全活動が行われています。

- 古くから酒やみそ、醤油、豆腐など水を使った食品製造業が盛んに行われており、現在も地場産品として受け継がれています。

- 市内には約8,000本の井戸があり、市街地の多くの家庭では直接地下水をくみ上げて生活用水を確保しています。

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。

お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。

![]() Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ