【特集】認知症と共に生きる

※本ページの掲載内容は、広報おおの![]() 令和7年9月号に掲載された情報を、ウェブ用に再編集したものです

令和7年9月号に掲載された情報を、ウェブ用に再編集したものです

7人に1人—

これは令和7年4月時点で、本市の65歳以上の人口に占める認知症の診断のある人の割合です。高齢社会の進行とともにこの割合は増加し、誰もが認知症という病気と向き合う場面が増えてくるでしょう。

皆さんは認知症にどのような印象を持っていますか。「日常生活を送るのがだんだんと難しくなる」「周りの迷惑にならないよう、行動を制限しないといけない」など、深刻なイメージを持っている人も多いのではないでしょうか。

しかし、認知症は当事者自身や周りの人の正しい理解と、適切な対応で進行を遅らせたり症状が落ち着いたりすることがあります。反対に、過度な心配が症状を悪化させる場合もあります。

今回の特集では、認知症に優しいまちを目指して活動する人たちや当事者の取材を通して、認知症になっても自分らしく暮らし続けるという「新しい認知症観」について紹介します。当事者、家族、社会全体として、私たちが認知症とどう向き合うか、一緒に考えてみませんか。

認知症の基礎知識

認知症とは

病気やさまざまな原因によって脳の働きが低下し、記憶や状況判断が不適切になるなど、生活する上での支障が少しずつ増えていく、誰もがなり得る脳の病気です。

発症の原因

年齢とともに体の機能が低下していくことは知られていますが、実は脳も同様に、働き盛りの世代から衰えが始まります。

そして加齢だけではなく、運動不足や喫煙などの生活習慣も、脳の働きに大きな影響を与えるといわれています。

また、難聴や社会的な孤立、孤独感が認知機能の低下につながるともいわれています。日頃から会話や趣味などで人とのつながりを保ち、笑顔で過ごすことが大切です。

種類と症状

認知症には大きく分けて4種類あります。特徴的な症状を紹介します。

(1)アルツハイマー型認知症

認知症の中で最も多くを占めます。脳が萎縮し、記憶障害が起こり、特に最近の出来事を思い出しにくくなります。

(2)レビー小体型認知症

初期のころは物忘れより、抑うつ状態や失神、震えといった症状が出たり、幻覚が見えたりします。

(3)前頭側頭型認知症

脳の指令部分に障害が出るため、我慢や思いやりといった社会的な行動ができなくなります。

(4)脳血管性認知症

脳梗塞や脳出血が原因となって発症し、記憶障害だけでなく、運動麻痺や言語障害が現れます。

※いずれも医療機関での診断が必要です。早めに相談や受診をしましょう

患者数や相談件数など

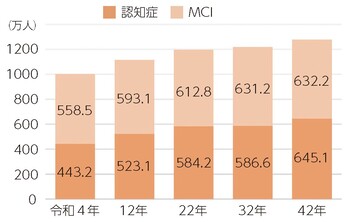

全国の認知症およびMCI※患者数(推計)

※軽度認知障害のことで認知症発症の一歩手前の状態を指します

令和42年には、65歳以上の3人に1人が認知症やMCIの症状を持つと予想されており、より一層社会全体で対応することが求められます。

出典:「認知症および軽度認知障害の有病率調査並びに将来推 計に関する研究」国立大学法人 九州大学

市内の認知症相談件数(地域包括支援センター受け付け分)

地域包括支援センターでは、本人の家族からだけではなく、区長、民生委員、近隣住民からも相談を受け付けています。認知症の早期発見には、家族や友人、地域住民など周りとの「つながり」が重要です。

認知症になっても安心して暮らせるまちを

高齢化が進み、認知症の人が増加する中で、当事者やその家族を社会全体でサポートすることが必要となっています。認知症になっても安心して暮らせる大野市を目指して活動しているキャラバン・メイトの大谷惠子さんと、前田巡子さんに話を聞きました。

前田巡子さん、大谷惠子さん

キャラバン・メイトとは?

認知症について正しく理解し、偏見を持たず、認知症の人や家族を温かい目で見守る「認知症サポーター」を増やす活動をしています。「![]() 認知症サポーター養成講座」の開催や、住民からの相談対応、関係機関との連携を通して、地域のリーダー役を担う存在です。本市には現在32人のキャラバン・メイトがいます。

認知症サポーター養成講座」の開催や、住民からの相談対応、関係機関との連携を通して、地域のリーダー役を担う存在です。本市には現在32人のキャラバン・メイトがいます。

講座で一番伝えたいことは?

大谷 「一緒に普通に暮らす」ことが大切だと伝えています。相手が認知症だからといって、こちらが身構えてしまうと冷静な判断ができず、相手との間に壁をつくってしまいます。

前田 相手のことをまるごと「その人」として受け入れましょうと伝えています。話が通じにくかったり、かみ合わなかったりする場面はあると思いますが、悩み過ぎず自分のためにも気持ちを楽にして過ごしてほしいです。

自身の介護経験について聞かせてください

大谷 夫の両親が認知症でした。当時の私にもっと知識があればより良い接し方ができたり、自分の心のあり方も違ったりしたのかなと。皆さんには私と同じ後悔をしてほしくないという思いが、キャラバン・メイトの活動を続ける原動力になっています。

前田 認知症の義理の母親を13年間介護しました。大変なことは多かったのですが、周りに話を聞いてもらえる友人がいて大変助かりました。介護する相手が家族だと、その距離が近過ぎて感情的になり、冷静になれない場合が多いです。そうならないためにも友人や地域の人と会話して、日々の介護を見つめ直したり、距離を置いたりする機会をつくることが大切です。

発症を遅らせるため、早期発見のためにできることは?

大谷 発症や症状の進行を遅らせるためには、「役割を見つける」ことを心掛けてください。定年退職し、老後で働きに出なくなると、社会の中での自分の役割を見いだしづらくなります。「役に立っている」「期待されている」と感じることは、その人の「生きがい」につながり、人生に活力を与えてくれます。そんなふうに感じられる場をぜひとも見つけてほしいです。

前田 早期発見のためには、「あれ?もしかして…」と認知症の初期段階で周りが気付いてあげられるかどうかが重要です。そのためにも家族をはじめ、ご近所同士や地域内、友人とのつながりを切らさないようにしてほしいです。

大谷 「もしかして…」と変化に気付いた際には、その人の家族や区長さん、近くの民生委員、市の職員などに声掛けしてもらえるとうれしいです。社会全体で認知症の人と一緒に安心して暮らせる地域をつくりましょう。

支援やサービスの案内はこちら

市では「![]() 認知症ケアパス(PDF:2,952KB)」を発行しています。認知症の人とその家族が、住み慣れた地域で安心して生活できるために、状態や症状に応じて受けられる本市の支援やサービスの内容をまとめています。

認知症ケアパス(PDF:2,952KB)」を発行しています。認知症の人とその家族が、住み慣れた地域で安心して生活できるために、状態や症状に応じて受けられる本市の支援やサービスの内容をまとめています。

認知機能低下 気付きチェック

近頃思い当たる項目をチェックしてみてください。自身だけではなく、家族や身近な人も確認してみてください。

□ 同じ話を無意識に繰り返す

□ 物を片付けた場所を忘れる

□ 今しようと思っていたことを忘れる

□ 理由もないのに気がふさぐ

□ 外出がおっくうになる

□ 知っている人の名前を思い出せない

□ 漢字を忘れる

□ 器具などの説明書を読むのが面倒

□ 身だしなみに無関心になる

□ 物が見当たらないことを他人のせいにする

四つ以上に当てはまった人は要注意です。下記の相談窓口に早めに受診や相談をしましょう。

相談窓口

まずはかかりつけ医に

まずは自身のことをよく知っているかかりつけ医に相談しましょう。持病の悪化や内服薬の影響などが、認知症の症状を悪化させていないかも診てもらいましょう。必要に応じて専門機関への紹介や要介護認定の申請につなぐこともできます。

地域包括支援センター

認知症の症状への対応や悩み、不安などの相談に対応します。自宅訪問も可能です。☎65・5046(健康長寿課内)

在宅介護支援センター

地域の身近な相談窓口として旧中学校区ごとに設置しています。

旧開成中学校区 ☎66・6660(大野和光園)

旧陽明中学校区 ☎65・8773(市社会福祉協議会)

旧上庄・旧尚徳中学校区 ☎66・1874(聖和園)

旧和泉中学校区 ☎78・2900(和泉在宅介護支援センター)

講座・イベント紹介

問 健康長寿課 (☎65・5046)

合同カフェの開催(結のカフェ、心むすびカフェ、オレンジカフェ、やわらぎカフェ)

認知症月間(9月)と世界アルツハイマーデー(9月21日日曜日)に合わせて、認知症の普及啓発イベントを開催します。

日時

9月27日土曜日午前10時~午後1時

場所

ショッピングモールVio

内容

- 市内四つの認知症カフェ体験

- 健康チェック、認知症簡易チェックコーナー

- 認知症予防コーナー など

認知症サポーター養成講座

認知症について正しい知識を持つために、認知症の基礎知識や認知症の人との接し方などを学びます。

日時

10月2日木曜日午後7時~8時30分

場所

結とぴあ

講師

キャラバン・メイト

対象

市民

定員

20人(先着)

申込方法

電話で申し込む

申込締切

9月30日火曜日

ステップアップ講座

認知症についてより深く学び、日常生活の中での実践につなげるための講座です。

日時

10月23日木曜日午後7時~8時30分

場所

結とぴあ

講師

キャラバン・メイト

対象

今までに認知症サポーター養成講座を受講したことがある人

定員

20人(先着)

申込方法

電話で申し込む

申込締切

10月20日月曜日

ようこそ、ここはみんなの「居場所」です

認知症カフェの様子

笑いあふれる憩いの場

認知症の人やその家族、友人、地域の人、医療・介護の専門職の人などが気軽に集まる場として「認知症カフェ」が、市内4カ所で開かれています。

カフェでは、軽い運動や認知症に関する講座など、毎月さまざまな内容を皆さんで楽しみながら行っています。専門のスタッフも参加しているので、認知症のことだけではなく、介護や日頃の心配事を相談できる場にもなっています。

カフェの雰囲気

7月10日に開催された「心むすびカフェ」では、二人一組になっての間違い探しや参加者同士が協力する体操、のんびりと会話を楽しむお茶タイムなど、笑顔と笑い声のあふれる時間が流れていました。

参加者からは「友人の誘いで今回初めて参加しました。新しい出会いもあって楽しかったです」と弾んだ声が聞かれ、スタッフからは「介護をしている人も自分の生活や人生を大切にしてほしい。息抜きをして心のゆとりをつくるためにも、こういった場を活用してください」と力のこもった声が聞かれました。

市内の認知症カフェ

市内で開催している認知症カフェの詳細は![]() こちら

こちら

自分が自分らしく生きていくために

特集の最後は、認知症当事者である人の声を届けます。明るい声で話してくれたのは、市内のグループホームに入居している廣瀬充夫さん。「楽しみ」や「生きがい」、廣瀬さんの口からはそんな言葉が聞こえてきました。

廣瀬充夫さん

認知症の診断を受けたきっかけは、「物忘れが多くなったな」と感じ始めたときに、家族がかかっていた病院で念のため診てもらったことでした。今思うと早い時期に発見できて良かったです。

認知症になってから意識し始めたことは、「記憶するより記録する」という習慣付けです。自分の頭の中にとどめておくだけではなく、ノートやカレンダーに書いて目に見える形にしています。そうすれば忘れても気付けますし、施設の職員さんにも自分の記録したことを見てもらえます。

毎日楽しみにしていることは、施設の裏にある畑で野菜を育てることと、その野菜を使って施設の皆さんに料理を振る舞うことです。皆さんに喜んでもらえるのは嬉しいですし、何より周りに配るのが昔から好きな性格なんです。

畑は入居したときに施設の職員さんに作ってもらいました。おかげで野菜作りや料理をすることなど、施設の中の役割をもらった気分で小さな生きがいになっています。ちょうど今日のおやつは、今朝取れたトウモロコシをみんなで食べるんですよ。出来栄えをぜひ見ていってください。

部屋の壁には、野菜作りの作業内容や外出の予定が書かれたカレンダーが張られています

葊瀬さんと施設の皆さんで育てたみずみずしい夏野菜が、バケツからあふれるほど取れました

EPILOGUE-認知症と共に生きる

特集のテーマは「新しい認知症観」の紹介でした。皆さんの認知症に対する印象に変化はありましたか。病気だからと過度に心配するのではなく、その人がその人らしく生きていけるよう、さりげなく支える視点がこれからの社会には大切です。認知症になっても安心して暮らせるまちにしていくことは、誰にとっても暮らしやすいまちにすることだと思います。

一連の取材を通して何度も目の当たりにしたことは「笑い」でした。認知症カフェには笑い声が響き、認知症になっても生きがいを持って生活する葊瀬さんからは何度も笑みがこぼれていました。認知症の発症を遅らせるため、症状の悪化や進行を予防するため、そして活力ある毎日を送るための源泉に「笑い」があると肌で感じました。

認知症を正しく理解することやつながりを切らさないこと、笑い合うことは社会全体で取り組めることです。認知症と共に生きていくため、まずは小さな心掛けから始めてみませんか。

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。

お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。

![]() Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ