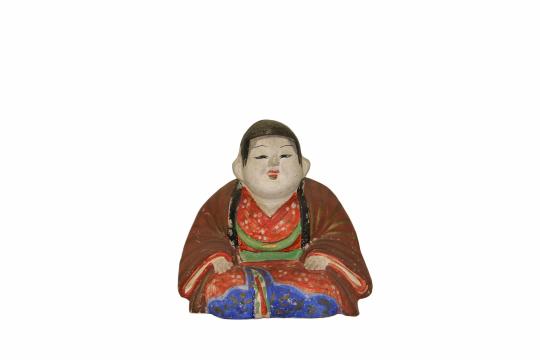

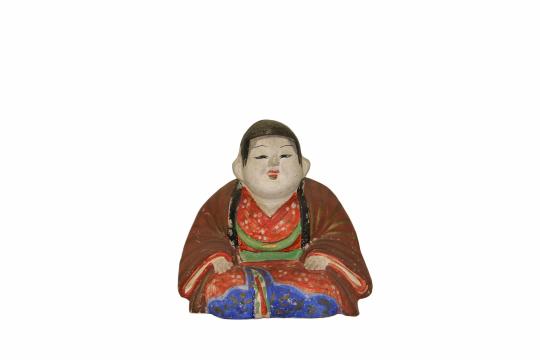

大野の方言で「人形」のことを「でこんぼ」と言います。

江戸時代の終わりから明治時代頃に大野で作られた土人形を特に「梅屋でこんぼ」と呼びます。

これを作り始めた玉木治助の屋号(家や店の通称)が「梅屋」であったことから、このように呼ばれています。

治助は出稼ぎ先の京都で伏見人形に出会い、惹かれ、職人の元で作り方を学び、大野に戻って梅屋でこんぼを作り始めたと言われています。

その作り方は、治助の妻の弟である皆藤仁太郎が受け継ぎました。

梅屋でこんぼは、こどものおもちゃやお土産として買われたり、願いをこめてお寺や神社に納められたりしました。

(1)塚原の土を水でこし、灰汁を抜きます。

(2)(1)をよく練り、型にはめて干します。

(3)型から外して干します。

(4)色を塗り、窯で低温で焼きます。

(2)手描きの表情に注目

でこんぼは職人が一つ一つ色をつけ、顔を描いています。そのため、同じ表情をしているものは一つもありません。

展示しているたくさんのでこんぼの顔を見比べてみてください。「俵かつぎ」は疲れているようにも見えます。

皆さんも、お気に入りのでこんぼを見つけてみましょう!