食品ロスを減らしましょう

食品ロスとは

食品ロスとは、食べ残しや期限切れのため、本来食べられるのに捨てられてしまう食品のことです。

家庭から出る食品ロス

- 料理を作りすぎて食べきれずに捨ててしまう「食べ残し」

- 野菜の皮や茎など食べられるところまで切って捨ててしまう「過剰除去」

- 未開封のまま食べずに捨ててしまう「直接廃棄」

事業者から出る食品ロス

- 小売店での売れ残りや返品

- 飲食店での食べ残し

- 規格外品

食品ロスの現状

- 日本における1年間の食品ロスは、約472万トンです。(令和4年度)

- 食品ロスを国民1人当たりに換算すると、おにぎり約1個分の食料が毎日捨てられていることになります。

- 食品ロスの約半分は家庭から発生しています。

なぜ食品ロスの削減が必要?

- 事業所や家庭で捨てられた食品は、燃やせるごみとしてごみ処理施設へ運搬され、焼却処分されます。食品には水分が多く含まれているため、焼却の際に多くの燃料が必要で、環境への負荷も大きくなります。

私たちにできること

買い物時のポイント

一人一人が少し意識したり工夫したりすることで、食品ロスを減らすことができます。

- 買い物前に冷蔵庫や食品庫にある食材をチェック

- ばら売り、量り売りを利用して必要な分だけ購入

- すぐ食べる予定の食材は、お店の商品棚の手前からとる(てまえどり※)ばら売り、量り売りを利用して必要な分だけ購入

※てまえどりとは、商品棚の手前になる商品等、販売期限の迫った商品を積極的に選ぶ購買行動

家庭での調理や保存のポイント

- すぐに使わない場合は冷凍するなどして、食材を適切に保存する

- 家族の予定や体調を考慮して、食べきれる量を作る

- 作りすぎてしまい残ったものは、ほかの料理にアレンジする

消費者庁の公式キッチン(![]() https://cookpad.com/kitchen/10421939(外部サイト))

https://cookpad.com/kitchen/10421939(外部サイト))

おいしいふくい食べきり運動「食べきりレシピ」(![]() https://info.pref.fukui.lg.jp/junkan/tabekiri/060_recipi/(外部サイト))

https://info.pref.fukui.lg.jp/junkan/tabekiri/060_recipi/(外部サイト))

外食の時のポイント

- 食べきれないと思ったら「小盛にできますか?」とお店の人に聞く

- 食べきれなかった料理はお店の人に持ち帰りができるか確認

持ち帰り時の注意点

飲食店で提供される料理は、その場で食べることを前提として調理されています。持ち帰り後は早く食べましょう。保存する場合は冷蔵庫に入れ、食べる前に十分加熱するなど。食中毒が発生しないよう注意しましょう。

宴会時のポイント

- 出席者の性別や年齢などを店に伝え、適量注文

- 酒宴の席では、開始30分、終了10分など、席を立たずにしっかり食べる時間を作る(

30・10(さんまるいちまる運動(外部サイト)))

30・10(さんまるいちまる運動(外部サイト))) - 料理がたくさん残っているテーブルから、少ないテーブルへ料理を分ける

- 幹事さんや司会者の方は、宴会中に「食べ残しのないように!」の声かけ

- 食中毒の危険のない料理を持ち帰り用として折り詰めで注文するなど、食べ残しがない注文の工夫を

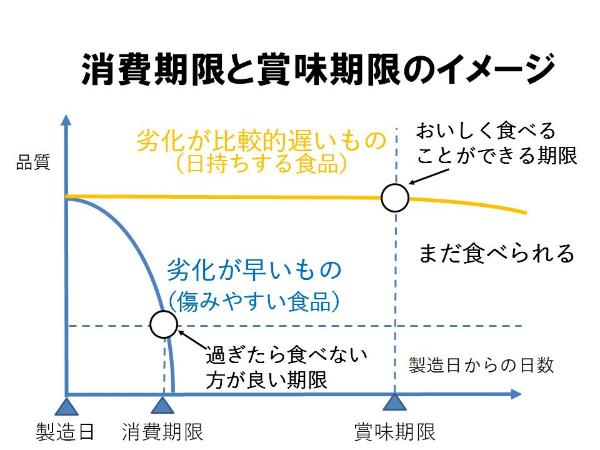

消費期限と賞味期限の違いを正しく理解しましょう

| 消費期限 | 賞味期限 | |

|---|---|---|

| 意味 | 品質の劣化が早い食品に表示されている「安全に食べられる期限」。それを過ぎたものは、食べないほうが安全です。 | 品質の劣化が比較的遅い食品に表示されている「おいしく食べられる期限」。それを過ぎてもすぐに食べられなくなるわけではありません。賞味期限を過ぎた食品については、見た目や臭いなどで個別に判断しましょう。 |

| 対象の食品 | 弁当、サンドイッチ、生めん、総菜、ケーキ など | スナック菓子、カップめん、缶詰、レトルト食品、ハム・ソーセージ、卵 など |

消費期限と賞味期限の比較です

余っている食品はフードドライブに寄付を

フードドライブとは、家庭で余っている食品を持ち寄り、福祉団体、施設などを通じて必要としている方に寄付する活動です。