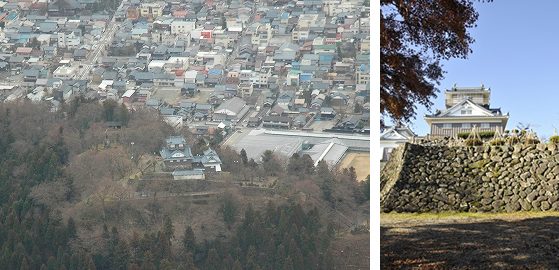

再発見 - 悠久の時を経た越前大野城(第4話)

第4話 越前大野城の城郭

現在の天守閣

越前大野城は、小高い丘や尾根に造られる「平山城」といわれるもので、江戸城や大坂城、福井城など平地に造る「平城」と呼ばれる城より古い型式の城です。

越前大野城の築城は、天正3(1575)年以降のことです。亀山に本丸を置き、その東側に堀や二の丸などの曲輪(くるわ)を配置しました。しかし長近公が実際にどのような城を築いたのかは、その当時の記録が残っていないため不明です。

現存する絵図で古いものに、延宝7(1679)年に描かれた「大野城石垣并長屋門破損之覚絵図」という、築城されてから約100年後のものがあります。

その絵図を見てみると、亀山の山頂付近に石垣や2階建ての建物、櫓(やぐら)や門とみられる建物などが描かれています。ふもとの曲輪の部分には、山頂へ通じる通路や内堀と外堀、櫓や門と見られる建物などが描かれています。ここに描かれた建物は、江戸時代にたびたび大野城下を襲った大火により、焼失してしまいました。現在の天守閣は、昭和43(1968)年に旧士族の寄付により再建されたものです。